“吴中盛文史,群彦今汪洋。方知大藩地,岂曰财赋强……”这是唐朝诗人韦应物对当时的吴郡,即现在苏州的赞美。

苏州被称为是“最江南”的城市,而吴县是苏州真正的“母县”。吴县建制,始于秦代。直到2000年12月撤吴县市建区。可以说,吴中继承了吴县的正脉,这里是吴文化的起源和核心地区,历史上诞生过诸多名人,包括范仲淹、唐寅、金圣叹等,而知名的木渎古镇、甪直古镇等文化遗产也都在吴中区。

吴中区陆地面积745平方公里,太湖水面1486平方公里,占太湖面积的五分之三,是苏州吴文化保护和传承的核心区域之一。吴文化博物馆坐落于吴中区澹台湖景区,从二楼窗口望出去,一眼就能看到世界文化遗产——大运河宝带桥。馆内展示的文物,从万年前的旧石器时代一直到明清时期,堪称了解吴文化的最佳窗口。

苏州吴中文化博物馆全景。邢千里摄

苏州吴中文化博物馆全景。邢千里摄

吴文化博物馆馆长陈曾路介绍,不论是一万年前的三山岛新旧石器文化,还是7000多年前的马家浜文化,6000多年前的崧泽文化,4000多年前的良渚文化,又或者是2500多年前的吴越文化,吴中一直是吴文化的核心区,直到南北朝时期经过世家大族南迁以及唐代经济中心的南移,到宋代以后,以吴中地区为核心的江南真正成为人人向往之地。

文物讲述的“江南日常”

在吴文化博物馆,总计有55件国家一级文物,其中不少文物随便放在哪个博物馆,都可称得上“镇馆之宝”。正如“一千个观众心中有一千个哈姆雷特”一样,记者在博物馆随机问了几位观众,发现每一位观众心中的“镇馆之宝”都不一样。

“吴中地区在历史上向来远离中央政府,这里发掘出的墓葬少有帝王大墓,大多数是江南人家的墓葬。所以,大多数文物与历史上江南居民的日常生活密切相关,这就更能打动观众,也更能引起共情。”在陈曾路看来,“历史不仅仅只有帝王史,华夏文明史本身就是众多普通人构成的文明史。这也是为什么每个来参观的人都能在这里找到属于自己的心头好。”

确实,吴文化博物馆的展陈和其它很多博物馆都不一样,大多数博物馆里的展陈,讲述的往往是某个王朝的历史,或恢弘或庄重,但这里的文物几乎件件透着精致,透着烟火气,即便是魏晋南北朝时那些毫无看似普通、毫无雕琢的茶杯等器具,放在今天的人家用,也并不过时,甚至别有风味。

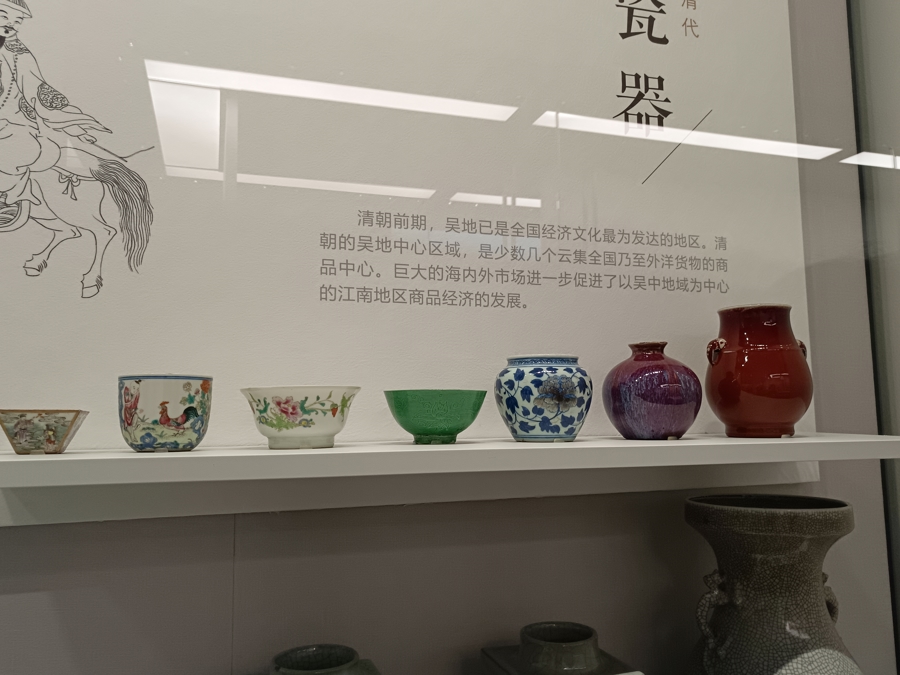

精美的文物器具。

精美的文物器具。

展品中,有作为古琴断代依据的战国古琴,有国内外都罕见、用顶级工艺制作的元代釉里红云龙瓷盖罐等等。而在陈曾路眼中,最有意思的“镇馆之宝”莫过于一只12厘米高,8.8厘米口径,在澄湖遗址出土的良渚文化时期的泥质黑衣陶罐。

这一黑陶罐的特别之处在于,其上有四个锋利刃器刻划的符号。在良渚文化时期,全国出土的陶罐有几百个,上面有花纹并不稀奇,但这个黑陶罐上刻划的,不仅是造字的基本元素,最重要的是这些符号是有语义的,甚至可以读出来。这是同一时期出土的其它陶罐上所没有的,曾在学界引发激烈的争论。

有学者认为,这四个刻划的纹路,分别与崧泽文化、商文化、吴城文化、大汶口文化等有关系。也有学者认为,这四个字记录了4000多年前澄湖地区的的重大历史事件,即一个以鱼为图腾的强大部落联盟征伐吞并了许多与之毗邻的、擅长造船的氏族。知名古文字学家李学勤和裘锡圭,都曾在论文中分析过这四个字。

按照陈曾路的看法,这应该属于良诸文化时期的古文字,比殷墟甲骨文还早2000年,与巴蜀文字一样是汉字的先行形态。正是这个黑衣陶罐,确证了太湖地区也是中华文明的发源地。

在吴文化博物馆众多一级文物展陈中,令众人一眼惊艳的还有银槎杯。这是元代知名工匠朱碧山的作品,目前存世的仅有四个,一个在北京故宫博物院,一个在台北故宫博物院,一个在美国克利夫兰博物馆,另一个就在吴文化博物馆。银槎杯堪称元代银器中的艺术瑰宝,代表了元代银作工艺的超高水平。

吴文化绵延数千年,但细心人发现,这里展陈的器具大多是陶器、玉器和瓷器。在同样经历青铜文明高峰期的吴中地区,却少有青铜礼器出土。并且,即使是在为数不多的几件青铜礼器上,都刻有楚国的铭文。这究竟是为什么?主管吴中地区文物工作的王瑾给出答案:在春秋时期,吴楚之间发生过多次战争,这些礼器大多是来自楚国的战利品。

及至春秋时期,苏州地区的制造水平已经很高,大量的玉器在这里加工。在王瑾心目中,吴文化博物馆的“镇馆之宝”,是一个鹦鹉首拱形玉饰。这是严山春秋吴国玉器窖藏出土的文物,同时出土的除了玉器,还有水晶、玛瑙、绿松石等各种材质的饰品。“可见,当时的交通运输是非常发达的,有些材料可能都不是来自国内的,而是从其它地方运来的。”王瑾说。

“这也进一步提示我们,亚欧大陆的文明是一体化的,考古研究不能只研究中国的考古发现,而是要将整个亚欧大陆的古文明纳入考虑。甚至可以说,在丝绸之路建立之前起码一两千年,整个亚欧大陆上就有大量文化和物质层面的交流,这是当时的常态。”陈曾路如是说。

历史上的吴文化之争

如今,吴文化的影响力不仅局限在长三角地区,从横向来看,吴文化对东亚地区、乃至整个世界都产生了影响;从纵向来看,对中国整个文化传统都有这重要的影响。知名历史学家葛兆光曾在《古代中国文化讲义》中提出,中国文化存在“大传统”(精英文化)和“小传统”(民间文化)的互动,而江南地区的文化融合(如儒释道三教合一)正是这种互动的典型表现。吴中正是这一地区的典型代表。但是关于吴文化的起源,在历史学界曾经长期存在争议。

苏州博物馆原副馆长、知名的吴文化研究专家钱公麟,亲历了过去几十年吴中这片土地上的各个年代地层文物的发现和发掘,也曾亲历吴文化起源之争。钱公麟的父亲是苏州博物馆的首任馆长,出生在博物馆世家的钱公麟告诉记者,吴文化的起源说法不一,有说是起源于宁镇地区,也有说是起源于无锡地区,但在上世纪80年代末,随着真山大墓的发掘,学界不少人开始提出,吴文化的起源应在吴中地区。

苏州古城,邢千里摄

苏州古城,邢千里摄

1989年,钱公麟在学术期刊《东南文化》上发表了《春秋时期吴大城位置新考》一文,对传统上认为的“苏州城就是吴大城”的观点提出挑战。钱公麟通过对文献的考证和实地调查,指出苏州城的一段城墙压着汉墓,因此真正的吴大城可能是位于苏州西边的木渎古城。此后,他又在权威刊物上发文,对宁镇地区周代遗存青铜器的铭文和出土遗存的性质作了综合梳理,认为宁镇地区出土的部分青铜器可能是吴楚战争中的战利品、盗掘品等舶来品,并非吴国本土的青铜器,以此质疑吴文化起源于宁镇地区的说法。

不过,南京大学历史学院教授张学峰也曾发表《从吴越文化到江南文化》一文,对苏州是吴文化起源地的说法提出质疑。他认为,苏州的历史文化存在着一条从越文化、吴文化到吴越文化,再到江南文化的发展轨迹。张学峰提到,吴人在春秋中晚期才来到太湖平原,“相对在苏州生息了千百年的越人来说,‘吴人’是个外来户”。

博物馆二楼窗外看出去,千年宝带桥和现代的大桥并列河上。邢千里摄

博物馆二楼窗外看出去,千年宝带桥和现代的大桥并列河上。邢千里摄

他解释,吴文化发源于吴国都城苏州的说法源于《史记》《越绝书》《吴越春秋》等材料,其中不乏敷衍和铺陈。而随着近代地下出土的考古资料不断涌现,考古学家对于吴人和吴国的历史也有了新的看法。比如,认为一直到吴王阖闾时期,吴国的都城都未到达今天的苏州,直到越王夫差在夫椒之战中击溃越人,都城才迁到了今苏州市区西南郊太湖东岸。

张学峰判断,2010年苏州吴中区发现的木渎古城遗址,应就是夫差时期建设的吴王最晚期郡城。也就是说,吴人的政治中心在苏州前后仅延续20余年,而越灭吴后,更是把都城迁到了姑苏,“所以吴人的姑苏,相当长时间内又是越国的政治中心”。

中国社会科学院考古研究所副研究员唐锦琼对于木渎古城的性质归属,也有不同看法。作为木渎古城遗址的考古发掘领队,他认为,仅就现有考古材料,尚无法判断木渎古城姓“吴”还是姓“越”。但苏州在东汉之前分别是春秋晚期的吴国都城、战国中期的越国都城、战国晚期的楚国封邑,以及秦汉时期的郡治,这一历史发展似乎与木渎古城复杂的演变历程有暗合之处。唐锦琼认为,木渎古城最重要的意义在于为探究长三角地区,特别是环太湖地区西周到汉的历史进程提供了可参照的历史剖面,其背后体现出的是该区域纳入中华民族多元一体大家庭的历程。

再以吴中区博物馆九大“镇馆之宝”之一的春秋楚途盉为例,唐锦琼说,据铭文所记,此盉属于楚国贵族用器,但出土楚途盉区域在当时仍为越国控制区域。“这说明当时的苏州一带开始和中原文化有了联系和交流,开始了中原化的进程”。

多元文化碰撞出的“江南文化”

“与其说吴文化是一种共同的生活方式,还不如说,这是一种对世界的认知方式。其独特之处在于,它始终关注生活的本质。因为这里地理环境优渥,没有大的灾害,人们往往相信‘认真做事就会有回报’。”在陈曾路看来,吴文化并非封闭系统,而是具有很强的包容性,“正是江南地区上万年的历史与物候条件,造就了吴文化”。

江南之所以在历史上的大部分时间都保持发展态势,与其文化密切相关。尤其是如今以吴文化为主干的江南文化,还吸收了周边地区的文化特征,比如,越文化中敢拼的特点、徽州文化中的商业精神等。吴中曾经是吴国的都城,也曾经是越国的都城,楚国也曾经考虑过在这里设立都城,是一个文化碰撞很多的地方。“吴文化不是一个简单的地域文化的概念,而是一种文化认同。吴文化的现代升级版应该就是江南文化,江南文化相比较传统的吴文化,更具现代意义”。

王瑾介绍,吴中区作为吴文化的核心区域,保存有长江下游史前文化完整的发展历程。以其区域内极具代表性的草鞋山遗址为例,这是闻名全国的新石器时代文化遗址,自1956开始已历经了四五次考古发掘。在100多万平方米的范围内,发现了马家浜文化——崧泽文化——良渚文化的“三叠层”,被称为“江南史前文化标尺”。而首次在良渚文化墓葬出土的玉琮、玉璧等,都在吴文化博物馆里展出。

“在江南这块富庶的土地上,一直都有人生活,正是绵延不断的文脉造就了吴文化的底层逻辑,那就是务实——不仅是对各类事务,即便对生活,也是如此。尤其对自然和人,也抱持着可持续发展的态度,即凡事不过度。江南地区本身就是鱼米之乡,风调雨顺是这个地区常年的状态,过去全国的税赋江南十占其七,江南八府一州的税赋就占了全国的70%以上。这一切都使得此地的居民对待生活更加从容。”陈曾路说,这一点表现在普通人身上,就是一种所谓的精致文气之感;体现在生活中就是,不论身处什么样的处境,都要保持居室明亮,干干净净,而且会细心地考虑投入产出。

而且,吴文化对整个东亚文化也产生了很大的影响,比如,在日本江户时代以前,和服就被称为“吴服”,这一名称源于中国古代吴地(今江浙一带)的丝织品及服饰样式。甚至日本浮世绘的绘画风格都有苏州版画的影子。至于园林艺术、房屋建造更是如此。

精美的苏作。

精美的苏作。

到了明代,则有很明显的商业文化的痕迹。明清时期的江南,是最有商品经济氛围的地区,这也可在这些文物中看出端倪。在吴文化博物馆里有一组不起眼的彩色12生肖摆件,每个摆件不过三五公分高,晶莹剔透,是依照不同种类玉石的颜色“顺势”雕刻而成,每个摆件还配有一个红木底座,“这些其实都是用玉石的‘边角料’雕刻而成。可以看出只要有销路、有市场的东西,即便与各类礼仪没有关系,这里的匠人也会做,不会因为其难登大雅之堂而不做。”

“文物不仅记录着历史,也记录着生活,更是时代精神的体现。”陈曾路感叹。其实,吴文化博物馆里不论是国宝级的文物还是发掘出的普通人家的文物,都展示了江南地区高超的器物制造工艺,以及江南这个全国制造业高地的水平,更展示了这里的人们对世界的共同认知。

诚利和配资-配资实盘开户-配资公司平台-专业股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资公司哪家好但中医看问题更深一层

- 下一篇:没有了